|

第二回下田再創生塾

「まちを変えるできごと」 |

| symposium |

|

ホワイエにあたる元機械室を会場として、80名オーバーの人々が集まり、3月19日第二回下田再創生塾は始まった。

会場を提供した商業協同組合による挨拶のあと、阿部仁史氏のプレゼンテーションが行なわれた。タイトルは「卸町での試み──ドメステックアーバニズム」。仙台卸町で継続している、アーバニズム・リノベーションの報告である。仙台のアーケードのプロジェクト、おゆみ野ワークショップなどの「ドメスティックリノベーション」に始まった運動は、卸町というフィールドへのインターベンション/介入をシリーズ化していった「ドメスティックリノベーションズ」に展開した。

さらに2003年から継続中の「人に愛され、人が集まるまち」づくりを掲げて最終的には「人が住まう街」を目指すというプログラム「イノベイティブ卸町」に到る。

これらさまざまなリソースを縫い合わせ、リアリティをくみ上げていく活動群は「阿部+本江+堀口」のチームによるものであり、現在プロジェクトの総体は、個々のプロジェクトを超えてすでに計画論と呼べる領域に入りつつある。

1)リソース(を理解し、伸ばす)

2)コミュニティ(を作る、育てる)

3)ネットワーク(を拡げる)

というキーワードおよびそれに対応する6つのアクションプラン

1)アクティブ・プランニング(組合が先導的に取り組むプロジェクトで、リアクティブ・プランニングの背骨を作り上げるもの)

2)リアクティブ・ゾーニング(「場」ではなく、「事象」を条件づけるもの)

3)イベンティング(次々とイベントを行うこと)

→リソースに対応

4)組合の新たなあり方(「卸商センター」から「卸町センター」へ)

5)情報強化環境の創成(プラットフォーム、内外のインターフェイス)

→コミュニティに対応

6)コンテンツの充実(発信機能、プロモーション、ブランディング整理されたコンセプト)

→ネットワークに対応

という非常に明快な構成のプログラムに組み上げられた活動は、まさにアーバニズム/都市の計画論と呼ぶにふさわしい射程を持っている。

|

|

| シンポジウム直前の様子 |

|

|

| 阿部氏プレゼンテーション |

|

|

| 五十嵐氏プレゼンテーション |

|

|

| パレ・ド・トーキョー【拡大】 |

|

|

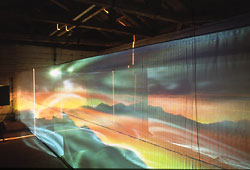

| 高橋匡太 仙川ライトアップ【拡大】 |

|

|

パネルディスカッション

以上会場写真撮影=田村誠邦 |

|

続く五十嵐太郎氏のプレゼンテーションのタイトルは「アートとリノベーション」。世界におけるアートにかかわりのあるリノベーション事例を広く紹介するものであった。最近の事例としてフランスのパレ・ド・トーキョーの紹介から、「リノベーション」について

1)アートスペース/美術館

2)活動/教育の拠点

3)アートプロジェクト

といったカテゴリーに整理し、それぞれをオルセー美術館や北京の798工場、横浜のBankArt、名村造船所跡地プロジェクト、中村政人の湯島もみじ、川俣正、高橋匡太、越後妻有トリエンナーレなどの事例によって示した上で、リノベーションの意味を「新築ではつくることができない、固有の空間をいかに活かしながら、新しい場を生みだすか」とわかりやすく規定し、それが世界的な流れとして存在していることを示した。

後半には下田TMOの社長で、下田商工会議所副会頭も務める田中豊氏、また今座談会下田再創生塾リーダーの山中新太郎氏、橋本憲一郎氏を交え、パネルディスカッションを行なった。

まず田中氏から現地のTMOのこれまでの活動についての報告があり、ハードの完成形を目指すが故の困難と、それへの助力を会場に求めた。それに対して、実際に卸町で活動している阿部氏の経験を踏まえた「箱じゃなくて、アクティビティこそ」、「まず何を誰がするのかを考えるべき」というサジェッション、五十嵐氏からの「廃墟になる自由」という刺激的な提案などを交錯させつつ、会場には「何かやらなければ」という空気が醸成されていった。

問題になっている南豆製氷所という実際の場所で、そこから何ができるかについて考える、それはすでに「一緒に考える」ワークショップといってもいいものだろう。「まちの温度を上げる」というイヴェント全体のねらいが実際に動き出した瞬間であった。 |