I鍋島次雄+藤澤町子+加藤信吾+藤井禎夫+桜井裕一郎+IZUMI

●ギャラリー+カフェ+事務所[蔵+事務所] 《Gallery ef》

取材担当=大家健史

概要/SUMMARY

リノベーション前(1996)

リノベーション前(1996)事務所屋上からみた土蔵の屋根部分外観。傷んだ外壁がトタン板で覆われている。屋根瓦には竹と屋号が刻まれている。表面は戦災により赤く変色している

写真提供:ギャラリー・エフ

リノベーション後土蔵外観

外壁は左官職人の加藤信吾氏によって塗り直され、屋根は瓦職人である藤井禎夫氏によって六分の一ほど葺き替えられた。二人とも多くの文化財修復を手掛けている

関東大震災、東京大空襲などの災害や近年の都市開発などにより、周辺の建物がどんどん壊されていく中、この土蔵は残り続けている。1960年代にこの土蔵に増築するようなかたちで軽量鉄骨造2階建ての事務所ビルを通り側に新築した。1階はガレージ、2階はオーナーの村守恵子氏の父が経営する特殊金属の卸会社の事務所、土蔵はその倉庫として使われていた。その後、経営者が亡くなったことにより蔵を壊して土地を売却することになっていたが、文化財の保護審議会担当の東海大学建築学科助教授(当時)の稲葉和也氏に調査を依頼し、歴史的建築として価値があると判断された。そこで村守氏はこの蔵を残すことを決意し、活用方法を考えはじめた。

そして1996年、漆造形作家の鍋島次雄氏が蔵の改修を村守氏に申し出たことからこの計画がスタートした。

改修作業は鍋島氏と左官職人の加藤信吾氏の多大な協力を得て、オーナー家族の手によってセルフビルドで行なわれた。工事にはのべ200人にもおよぶボランティアスタッフがかかわっている。

●所在地=東京都台東区雷門2-19-18

●用途=ギャラリー+カフェ(以前は蔵+事務所ビル)

●構造=蔵:木造土蔵づくり、事務所ビル:軽量鉄骨造

●規模=地上2階

●敷地面積=92平米

●建築面積=19.60平米(土蔵部分)

●延床面積=66平米(土蔵部分)

●竣工年=1997年(既存:1868年[土蔵]、1960年代[事務所ビル])

●設計=鍋島次雄+藤澤町子+加藤信吾+藤井禎夫+桜井裕一郎+IZUMI

リノベーション後、事務所建物外観

江戸通りからみたファサード。周りをビルに囲まれている

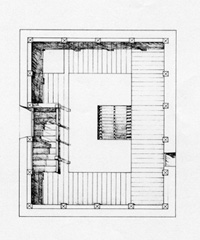

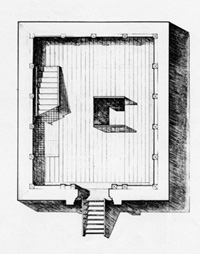

左上:1階平面図【拡大】

左下:2階平面図【拡大】

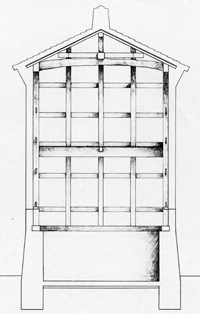

上:短手断面図【拡大】

図版提供:吉岡誠生+木村優二

事務所ビルの方はガレージ部分をカフェとして使用するためにシャッターを外し、蛇腹のガラス窓にした。エントランスはアンティークのドアを取付けている。天井ははがしてC鉄骨をむき出しにして、その下に補強の鉄骨を新設した。1階壁面には土と藁を混ぜた漆喰を塗り、床はモルタルで仕上げところどころにレンガを配している。2階の床には土蔵の取り外した床材を貼り、壁は発砲スチロールを混ぜた漆喰で仕上げられている。